人工知能の普及が勝者と敗者を生む。

産業用ロボット、スマート家電、自動運転車などのテクノロジーの発展は、生活や仕事の在り方を変える。こうした発展は生産性と生活水準の向上が見込めることから、さまざまな形で期待を抱かせる。しかし危惧すべき点もある。機械が人間に取って代わったときに、多くの人はどう生計を立てるのだろうか。

もちろん、これは昔から存在する疑問である。テクノロジーによって雇用がなくなり、労働者が置き換えられ、生活状況が悪化するという懸念は、産業革命に生じた。その格好の例が、生活を一変させる織物産業の変革に抗議した英国のラッダイトであろう。こうした恐怖は今日においても根強く、コンピュータ革命の黎明期にあたる1960年には、米国上院議員だったジョン・F・ケネディが次のように述べた。「今日、我々は自動化革命という新たな産業革命の入り口に立っている。この革命は、雇用を改めて繁栄させ、アメリカに新たな豊かさをもたらすという希望に輝いているが、それと同時に、産業の混乱を招き、失業を増やし、貧困を悪化させる暗い脅威をはらむ革命でもある」

今振り返ると、雇用の喪失に関するケネディの懸念は間違いだったと言えよう。彼の演説に続く数年間、米国では何百万という新しい雇用が創出され、テクノロジーにより大規模な失業が生じることはなかった。これは約3.5%という現在の失業率、そして数十年にわたり高水準で推移している雇用人口比率が証明している。

このような労働市場の進展を見ると、現代のラッダイトの抱く懸念が杞憂に思えるかもしれない。テクノロジーの恩恵と市場の力によって、人々は新しい雇用を見つけ、生活水準も生産性に合わせて向上するだろう。18世紀と19世紀の産業革命の際も、最終的にはそうだった。実際に1900年以降は生活水準が飛躍的に向上しており、電気、内燃機関、電話、現代医学といったテクノロジーにより生活の質が上がり、平均余命が延びた。

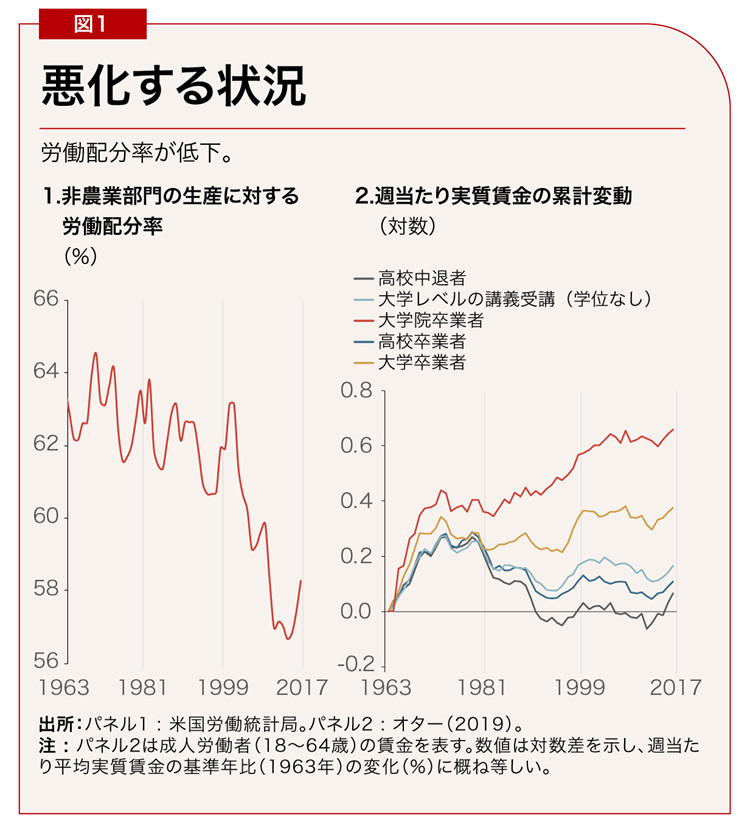

しかし、だからといってケネディの懸念が事実無根だったわけではない。彼の演説からわずか数年後、賃金格差が著しく拡大し始め(図1参照)、労働分配率が低下した。

エコノミストたちは、人間の知能を機械で模倣する人工知能(AI)の影響、より一般的に言えば、テクノロジーの進歩や自動化(オートメーション)、ロボットが格差に及ぼす影響を考えるための枠組みを作ってきた。この点に関して、格差に影響を与える以下の4つの主要な経路を取り上げる。

- 非熟練労働者より熟練労働者の生産性を向上させるテクノロジーの進歩

- 主に熟練労働者を補完する資本のコスト削減

- 特定の作業において、労働者を完全に代替するまで向上した機械の能力

- テクノロジーが原因で少数の企業に集中した市場支配力

第1の経路について、カッツとマーフィー(1992)は、米国の相対賃金の推移には、熟練労働者の需給の間に生じた競り合いが反映されていると説明した。彼らは総生産性、そして生産要素を拡張するテクノロジーの進歩に着目した。熟練労働者の供給が増えたことで技能のプレミアムが縮小したが、熟練労働者の需要が絶えず増えたことで反対の作用が起きた。大学進学者数の増加に伴い高学歴の労働者の供給が急増し、1970年代に技能プレミアムが低下したこと、そして1980年代以降に技能プレミアムが上昇したことは、こうした力関係で説明できる。

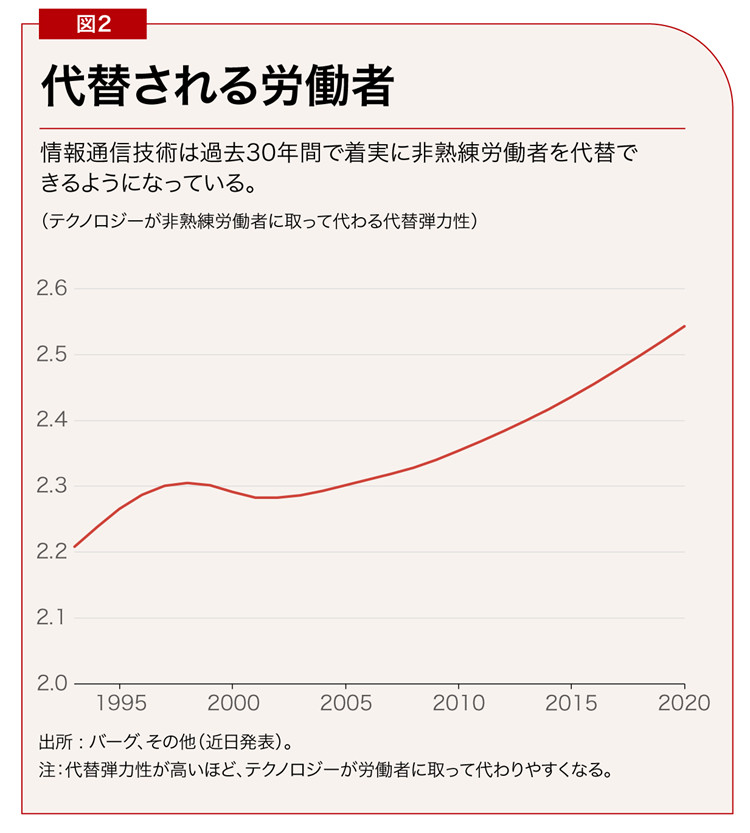

第2の経路として、機械と設備などの資本は、熟練労働者を補完し、非熟練労働者を代替する傾向がある。例えば、機械ツールは多くのプログラマーを必要とするが、他の工場労働者は取って代わられる。バーグ、バフィー、ザンナ(2018)はこのアプローチを延長し、AIとロボットを従来の機械や仕組みに並ぶ新しいタイプの資本だとみなしており、AIとロボットが一部の労働者グループを代替する一方で、他のグループを補完すると考えている。過去30年間には、コンピュータや初期のAIなど新技術を代表する情報通信技術(ICT)によって、非熟練労働を代替することがますます容易になったと思われる(図2参照)。換言すれば、非熟練労働者の作業に関しては、今やICT資本の方が人間より優れているのだ。

労働者を機械とAIに置き換える代替可能性が高まれば、賃金格差が拡大し、資本家の取り分も増大する。そこで、AI技術の恩恵をどう配分すべきなのか、つまりAIの所有者は誰かという問題が生じる。長期的に見れば、社会は総生産性が上昇して裕福になるかもしれないが、既に裕福でない人々を中心に多くの敗者を生み出すであろう。そして移行期間が何十年にも及ぶ可能性があるなかで、多くの人々の実質賃金が低下するかもしれない。

アセモグルとレストレポ(2020)の指摘によれば、テクノロジーは一部の労働者が担う役割の創造力を高める一方で、定型業務を行う労働者に取って代わった。こうした新しい創造的作業と定型業務の自動化との競争が、各種労働者の需要に影響を与え、賃金と総生産性を最終的に決定する。アセモグルとレストレポ(2020)は、相対賃金の変化の大部分はさまざまな労働者グループに影響した自動化で説明できるとし、技能ベースのテクノロジーの変化、あるいは貿易やアウトソーシングによる労働者の置き換えは大きな役割を果たしていないことを明らかにしている。

テクノロジーの進歩の第4の側面は、労働市場に収まらず、企業の市場支配力に関連している。アルファベット社やマイクロソフト社などの企業は、最先端のAI技術に関して明らかに優位に立っている。こうしたテクノロジーの開発は多大な費用がかかるうえに、少数の企業しかアクセスできないビッグデータに大きく左右されるからだ。それはまた、この一握りの企業がAI資本の所有者として大きな分け前を得ることも意味している。他の産業に自分たちのテクノロジーを貸与することで、利益配分率が低下し続ける一方、AI技術から生じる利益は増加するからである。

だが、企業の市場支配力が及ぼす影響は、AIの所有に限定されない。ここまでの考察では、テクノロジーの進歩を自然に生じるプロセスとして扱ってきたが、実際にイノベーションを生み出すのは企業であり、成長スピードや新たに誕生するテクノロジーを決定づけるのも企業のイノベーションである。大きく成長した企業は、潜在的な競争他社を買収して排除することで、競争を抑え、イノベーションを制限し、格差を広げる可能性がある。

さらに、最先端のAI技術にアクセスできる大企業は、自社の利益になるように規制の枠組みへ影響力を行使し、イノベーションの恩恵を社会福祉よりも企業目標に向けようとするかもしれない。例えば、アセモグルとレストレポ(2022)は、過去数十年間で見られた自動化が、総生産性の伸びにおける成果を大して達成しないまま労働者が職を失う質のものだった可能性を指摘している。機械は作業の質を上げることなく労働者の解雇につながりうると示したのだ。また、格差の拡大や労働配分率の低下は恒常的な特徴になり、移行期が茨の道になる恐れもある。短期的な影響も、一部の労働者にとっては生涯にわたることが懸念される(Berg、Buffie、Zanna 2018)。

第一次産業革命では、楽観的な長期の見通しと、悲観的な短期の見通しの両方が現実になった。屋内トイレや携帯電話といった、初期の産業革命の恩恵を手放したいと考える者は少ないだろうが、移行期は経済的にも政治的にも苦難の時期だった。カール・ベネディクト・フレイは『テクノロジーの罠(原題:The Technology Trap)』において、一部の「脆弱」なグループの生活が3世代に渡って苦しくなったと主張している。ジョセフ・スティグリッツは、2011年12月6日号の『ヴァニティ・フェア』誌で、1920年代に農業から製造業へテクノロジー主導で移行したことが、世界恐慌の下地になったと論じた。より最近の例を挙げれば、テクノロジーの進歩が利益分配に与えた影響は、ポピュリズムの台頭や反グローバリゼーション感情の高まりを招いた重要な要因と言えるであろう。

AIは予測不可能な方向へ目まぐるしく変化しているため、歴史から教訓を引き出すことが困難である。2023年前半に登場したChatGPT-4(人間のように自然な文章を生成するAIモデル)は進歩のペースが加速している証であり、定型業務の枠を大きく超えたAIの能力が注目を集めた。マッキンゼー社の2019年の調査に協力したAI専門家たちは、コンピュータが2050年までに人間の上位25%と同水準の文章を作成できるようになり、2055年までに人間と同水準の創造的作業ができるようになると予想していた。だが、専門家たちはそれぞれの推定時期を2024年と2028年に修正している。

見通しが大幅に修正された理由は理解に難くない。GPT(事前学習済み生成型トランスフォーマー)は労働市場に広範な影響を与える可能性を秘めており、ある試算では、GPTを業務環境に導入すると、約20%の労働者において、少なくとも業務の半分に影響が生じうる。GPTは執筆、法的分析、プログラミングなど創造性の高い作業で生産性を上げると考えられている。これらの研究では、タスクの生産性を調べるために、GPTを「使った」グループと「使わなかった」対照群が比較されており、GPTを利用すると生産性が飛躍的に向上することが確認された。だがこれと同様に驚異的なのは、技能が最も低い被験者が最も恩恵を享受し、少なくとも一部の事例では、こうした人々がGPTの力を借りた生成物の方が熟練労働者よりも創造性が高い、という観察結果だ。さらに、GPT-4が単独で人間以上の生成物を生み出す兆候もある。これらの調査結果は、定型業務の自動化や、AIとロボットによる非熟練労働者の代替について、先に強調した点とは対照的である。新技術が熟練労働者と非熟練労働者に与える影響のこうした変化は、デジタル化など過去に押し寄せたテクノロジーの波とGPTの間に見られる主な相違点だと言えそうだ。

以上はすべて、成長と格差のどちらにも大きな影響が及ぶことを示唆しているが、過去が未来の予兆にならない可能性も示している。非熟練労働者が大きな恩恵を受けることで、賃金格差がいくぶん反転するのだろうか。あるいはデータ、コンピュータ、最高の人材へ最も有利にアクセスできる大企業がさらに経済的・政治的な力を強めるのだろうか。仮説段階にある汎用人工知能(AGI)が秘める可能性もまた、不確実性の一要素である。AGIは人間のどんな知的活動も行えると想定されている。AGIの展開が、同テクノロジーや政策の進展、そして幅広い社会的反響に左右されることは明白だ。AIのシナリオには楽観的なものも悲観的なものもあるが、いずれの場合も、経済、社会、そして政治に大混乱が起きると考えるのが妥当であり、政策当局者たちは、進行中の急激な変化が利益配分に与える影響を理解するために、最善を尽くさねばならない。

データ

25%

25% マッキンゼーがAIの専門家を対象に行った調査によると、

コンピューターは2024年までに人間の上位25%のレベルで

文章を書けるようになる可能性がある。

AI普及への移行期を暗中模索するなかで、AI技術のグローバルな影響を認識することが不可欠であるが、現在のところは広く研究が進んでいない。以前の研究では、AIが非熟練労働者を代替すれば、世界の収入格差が拡大し、低所得国が不利な立場に立たされる可能性が示唆されていた(Alonso and others 2022)。しかし昨今に登場した生成AIは、このテクノロジーが各国へ与える影響が不透明であることを示している。発展途上国は、AIを疲れ知らずの万能教師かつ専門プログラミングアシスタントとして活用し、労働力を強化することで、その恩恵を享受できるかもしれない。反対に、データや専門知識へのアクセスが限られていたり、テクノロジーギャップが存在したりすることが、格差の拡大を招く可能性もあるだろう。

記事やその他書物の見解は著者のものであり、必ずしもIMFの方針を反映しているとは限りません。

[参考文献]

Acemoglu, D., and P. Restrepo. 2020. “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets.” Journal of Political Economy 128 (6): 2188–244.

Acemoglu, D., and P. Restrepo. 2022. “Demographics and Automation.” Review of Economic Studies 89 (1): 1–44.

Alonso, C., A. Berg, S. Kothari, C. Papageorgiou, and S. Rehman. 2022. “Will the AI Revolution Cause a Great Divergence?” Journal of Monetary Economics 127: 18–37.

Autor, D. H. 2019. “Work of the Past, Work of the Future.” In AEA Papers and Proceedings, vol. 109, 1–32. Nashville, TN: American Economic Association.

Berg, A., E. F. Buffie, and L. F. Zanna. 2018. “Should We Fear the Robot Revolution? (The Correct Answer Is Yes).” Journal of Monetary Economics 97: 117–48.

Karabarbounis, L., and B. Neiman. 2014. “The Global Decline of the Labor Share.” Quarterly Journal of Economics 129 (1): 61–103.

Katz, L. F., and K. M. Murphy. 1992. “Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors.” Quarterly Journal of Economics 107 (1) 35–78.