2020年是极端状况频发的一年。人们的旅游出行几乎一度停滞。石油价格剧烈波动。医疗用品贸易额创下历史新高。在全球停工停产的背景下,人们深居简出,因此家庭支出从服务转向了消费,储蓄也大幅增加。

虽然新冠疫情对人们的生命健康和生活生计造成了严重损失,但是超常规的政策支持避免了全球经济陷入萧条。全球对疫情做出的反应(如在出行、消费和贸易等领域的重大转变)也加剧了世界经济的失衡——这一点在经常账户差额(一国与世界其他国家/地区的交易记录)上体现了出来。

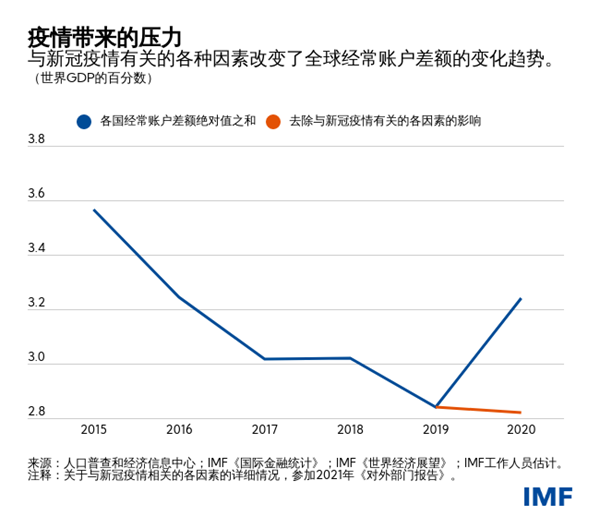

在最新一期《对外部门报告》中,我们发现,全球对新冠疫情作出的反应进一步扩大了全球经常账户差额(即所有国家逆差和顺差的绝对值之和),其与全球GDP之比从2019年的2.8%上升至2020年的3.2%。由于新冠疫情仍在世界多地肆虐,全球经常账户差额还将继续扩大。

如果没有发生这场危机,全球经常账户差额本该继续缩小。虽然对外逆差和顺差不一定令人担忧,但是过度失衡(超出各经济体基本面和适当经济政策所对应规模的失衡)则可能加剧贸易紧张局势,增加发生破坏性资产价格调整的可能性,从而影响各经济体的稳定。

非同寻常的一年

2020年经常账户逆差和顺差的剧烈波动源于新冠疫情造成的四大趋势:

- 出行减少:新冠疫情导致旅游和出行大幅减少。这对依靠旅游业收入的国家(如西班牙、泰国、土耳其)的经常账户差额产生了重大负面影响,对其中规模较小的经济体影响尤为严重。

- 石油需求暴跌:石油需求和能源价格的暴跌相对短暂,其中,石油价格在2020年下半年即开始回升。然而,2020年石油出口经济体(如沙特阿拉伯和俄罗斯)的经常账户差额却大幅下降。石油进口国的石油贸易差额则相应增加。

- 医疗用品贸易额激增:对抗击疫情至关重要的医疗用品(如个人防护装备)以及用于制造这些用品的生产要素和材料的需求激增了约30%,这对这些货物的进口国和出口国产生了种种影响。

- 家庭消费转变:人们被迫闭门不出,因此,家庭消费从服务转向消费品。这种情况在发达经济体最为多见。在这些经济体中,用于远程办公和虚拟学习的电器等耐用品的购买量有所增加。

所有这些因素导致了部分国家经常账户逆差扩大(意味着买入大于卖出)以及部分国家的经常账户顺差扩大(意味着卖出大于买入)。有利的全球融资环境,加上各大央行空前的货币政策支持,使各国更容易为扩大的经常账户逆差提供融资。相比之下,在过去融资环境大幅收紧的危机期间,经常账户逆差会使一国的处境更加艰难,使之进一步陷入衰退。

除了这些外部因素,新冠疫情还导致政府通过大规模举债的方式为医疗服务筹措资金、为家庭和企业提供经济支持,这对贸易差额造成了巨大且不均衡影响。

前景展望

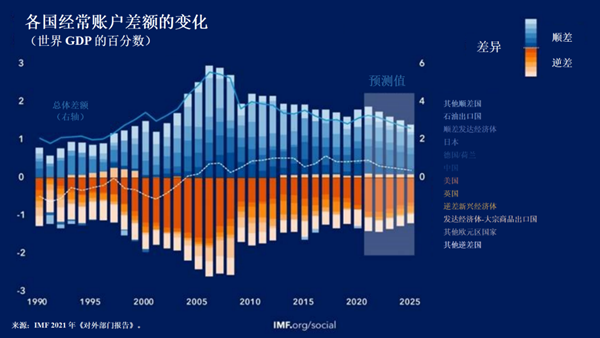

2021年,全球经常账户差额将进一步扩大,但这一趋势预计并不持久。IMF工作人员的最新预测显示,随着中国的顺差和美国的逆差收窄,未来几年全球经常账户差额将会缩小,到2026年将降至全球GDP的2.5%。

如果大型逆差经济体(如美国)进一步实施财政扩张,或者经常账户顺差国家(如德国)财政调整速度快于预期,那么上述差额收窄的进程可能会推迟。新冠疫情的再度暴发以及全球融资环境的收紧则将阻碍资本向新兴市场和发展中经济体流动,从而亦可能对经常账户差额产生影响。

尽管遭遇了危机冲击,可能是由于其产生的全球影响,2020年的超额经常账户逆差和顺差基本保持不变,约为全球GDP的1.2%。导致对外失衡过度的原因大多出现在新冠疫情之前,其中包括财政失衡以及结构扭曲和竞争力扭曲。

推动世界经济的再平衡

结束世界各地的新冠疫情,是确保全球经济复苏、防止各国复苏进一步分化的唯一途经。这需要全球各方共同努力,以帮助有关国家获得疫苗接种所需资金并维持其医疗卫生服务。

同步推动全球投资或同步推动卫生支出,以此结束新冠疫情并支持经济复苏——这么做也许能在不增加全球经常账户差额的情况下,对世界经济增长产生巨大影响。

各国政府应当加倍努力,化解贸易和技术争端,实现国际税收现代化。当务之急应当是逐步取消关税和非关税壁垒,特别是针对医疗用品的关税和非关税壁垒。

经常账户逆差过大国家应当在适当情况下寻求减少中期预算赤字,并在教育和创新政策等方面实行有助于提高竞争力的改革。经常账户顺差过大、仍有财政空间的经济体支持经济复苏和中期经济增长,包括扩大公共投资等。

未来几年,各国需要同步推动各自经济的再平衡,同时确保为经济复苏提供坚实、持久的基础。

*****

Martin Kaufman 是IMF战略、政策及检查部助理主任,主管对外部门问题相关工作,包括贸易、资本流动和汇率。在此之前,他曾在西半球部供职,担任巴西和墨西哥代表团团长。

Daniel Leigh 是IMF研究部处长。他领导的处室负责编写IMF的《对外部门报告》。他在IMF曾经担任西半球部北美处副处长、伯利兹和苏里南代表团团长,以及在研究部任处长(该处负责《世界经济展望》的编写工作)。他曾撰写数篇关于国际宏观经济学的文章和著作章节,重点研究财政和货币政策及预测。他拥有约翰斯·霍普金斯大学经济学博士学位和伦敦政治经济学院经济学硕士学位。